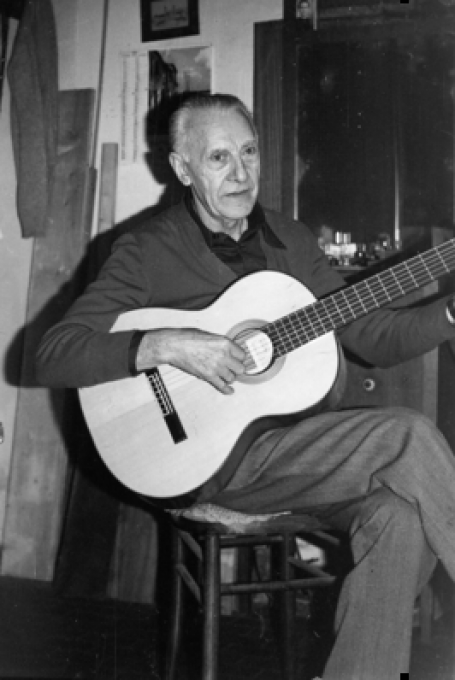

Testimonianza di Gianni Sanavia, figlio di Leone, dicembre 2013

Leone Sanavia nacque a Liettoli lunedì 20 maggio 1907. In Italia regnava Vittorio Emanuele III, il presidente del Consiglio era Giolitti, il Papa era Pio X, c’era ancora l’impero Asburgico di Francesco Giuseppe e lo zar di tutte le Russie era Nicola II.

Leone nacque in una famiglia economicamente decaduta da Giovanni e da Teresa Marangoni. Per capire l’ambiente in cui venne a formarsi è interessante descrivere il clima che si viveva in quella famiglia in quel periodo.

Il nonno di Leone, Marco, era una persona benestante e sposò Antonia (Tonina) Trolese, appartenente alla più ricca famiglia di Bosco di Sacco, contrada di Liettoli. Marco amava la bella vita e si interessava più all’opera che ai propri interessi. Difficilmente si lasciava perdere una rappresentazione al Verdi di Padova. Le opere si rappresentavano anche a Piove di Sacco ma Marco considerava tali rappresentazioni troppo provinciali. Dopo l’opera andava a cena all’“Isola di Caprera”, ristorante tuttora attivo e che era considerato il migliore di Padova e lì passava la notte e non è da escludersi la passasse pure in buona compagnia.

Non c’è da meravigliarsi se le fortune della famiglia Sanavia un po’ alla volta andassero declinando.

C’è da dire però che già da allora il clima intellettuale della famiglia era sopra la media. Basti pensare che Marco scriveva in caratteri gotici, chiara eredità dell’Impero Austro-Ungarico.

Il padre Giovanni per quei tempi era un uomo colto e fantasioso: sapeva di letteratura, poesia e musica. A causa del suo stile bello e corretto, scriveva le lettere per le ragazze di Liettoli (quasi tutte analfabete) indirizzate ai fidanzati o mariti che erano a militare o al fronte, aggiungendovi naturalmente del suo. Suonava l’organo in chiesa pur non conoscendo la musica, imparava perfettamente intere opere a memoria, interi canti della Divina Commedia e molte poesie di Vincenzo Monti, poeta neoclassico, il suo preferito. Era un uomo simpatico, allegro e affabile che mangiava con sincero appetito. Era profondamente religioso ma in modo “terragno” nel senso che, davanti a un piatto di polenta e baccalà, il suo fervore religioso tendeva a placarsi. Ma al di là di queste qualità non era certamente uomo da curare i propri interessi né tantomeno da arricchirsi.

Sua moglie Teresa era esattamente l’opposto del marito. Teresa era di Padova. In quei tempi una donna di città era vista con un misto di timore reverenziale e di rispetto. Si conobbero a Liettoli, dove Teresa qualche volta si recava a far visita al fratello don Giovanni, cappellano.

Donna di un rigore quasi calvinista, concepiva la vita come una missione imperniata sul lavoro, sulla rettitudine, la serietà, l’onestà, la carità e la fierezza; il tutto con l’obiettivo della maggior gloria di Dio. Di professione era sarta d’alto livello. Vestiva la Padova “bene” compresa la signora Beltratti titolare della più nota boutique di Padova e tutte le ricche signore del circondario. Questa attività le consentiva di mantenere la famiglia e di far studiare i figli. Per tenersi aggiornata riceveva riviste di moda da Parigi. Il suo laboratorio contava oltre venti ragazze alle quali insegnava il mestiere, ma nei riguardi delle quali era anche una maestra di vita.

Leone era il secondo di cinque figli, Diego, pittore laureato all’Accademia di belle Arti di Venezia, le gemelle Pia e Maria, morte di “spagnola” nel 1918 e Francesco.

Diego di professione faceva l’affrescatore. Sue sono le decorazioni dell’abside della basilica del Santo di Padova. Essendo più pragmatico di mio padre e resosi conto che d’arte non si vive, pensò bene di trasferirsi a Milano dove si impiegò come disegnatore tecnico in una ditta di brevetti e dove sposò la sua capufficio. Anche se la zia Franca faceva la capufficio anche in casa, a mio zio andava bene così. E andava bene pure a me perché, quando andavo a Milano a trovare gli zii, mi preparava degli indimenticabili risotti alla milanese. E così visse un’agiata e tranquilla vita piccolo borghese.

Francesco, di 25 anni più giovane del fratello Diego, è un uomo dotato di notevole talento. Ha fatto parecchi mestieri, tra cui il disegnatore (suo è il logo del caffè Hausbrandt). Peccato che non avesse una particolare predisposizione per il lavoro. Ad un certo punto della sua vita decise di mollare tutto e di girare il mondo. Ad Oslo conobbe e sposò una facoltosa ragazza norvegese, lontanamente imparentata con la famiglia reale. E così si liberò definitivamente dalle preoccupazioni del lavoro. In occasione del mio matrimonio in Liguria, si innamorò di quei posti per cui acquistò un terreno e si costruì – naturalmente con i soldi della moglie – una casa a Bordighera dove tutt’ora vive.

Leone da bambino passava le vacanze estive dal nonno materno Angelo a Calaone, sui colli Euganei, assieme al cugino parigino Jean, figlio dello zio Arturo. Ricordo ancora l’aria trasognata e nostalgica con cui rievocava quei tempi. Questo era l’ambiente in cui nacque e crebbe Leone.

Terminate le elementari sua madre lo mandò in un collegio di Salesiani a Bologna, dove frequentò una scuola professionale di ebanisteria, dato che fin da piccolo dimostrò una spiccata predisposizione per la manualità. Nello stesso tempo si interessava di musica, per cui frequentò anche un corso di clarinetto. Leone era un ragazzo volonteroso e si applicava col massimo impegno in qualsiasi campo, tanto da diventare membro della banda reale. In parecchie occasioni eseguiva con la banda l’inno Sabaudo prima dell’esibizione della Nazionale di calcio.

Conseguito il diploma, tornò a casa, dove trovò subito da lavorare a Padova, grazie alle sue notevoli qualità. Ma l’ambiente in cui si trovava a vivere gli stava stretto, per cui, richiamato da un amico d’infanzia che lavorava in Francia, si trasferì a Grenoble.

Ricordo un anno che, assieme a mio figlio che per lavoro doveva fare un lungo giro in Francia, mio padre, saputo che dovevamo passare per Grenoble, mi disse che abitava in pieno centro, sulla riva sinistra del fiume Isère.

Una sera, dopo cena, andammo a fare una passeggiata giusto dove abitava mio padre. Fu per me un momento di grande emozione.

Successivamente, su invito dello zio Arturo, fratello della madre, si trasferì a Parigi. Si era alla fine degli anni venti, in piena crisi e per giunta in una Francia piena di fuoriusciti antifascisti e di fascisti che davano loro la caccia. Vennero a crearsi parecchi disordini, per cui gli italiani non erano ben visti.

A causa del clima che si era venuto a creare ed al suo carattere, alieno da violenze e soprattutto da estremismi, pensò bene di tornarsene a casa, dove trovò lavoro in un prestigioso mobilificio di Padova. Fu in quel periodo che nacque in lui la passione per gli strumenti musicali, in particolar modo per la chitarra. A casa, nel tempo libero, cominciò a costruire i primi strumenti, copiando una chitarra spagnola.

A questo punto vale la pena di spendere due parole sulla personalità di mio padre.

Leone era un uomo semplice e complesso allo stesso tempo. Prima di tutto era un uomo onesto e libero; libero da condizionamenti, da obblighi di lavoro, da costrizioni, da appartenenze e libero pure dalla schiavitù del denaro, che disprezzava perché lo considerava un elemento che limita le potenzialità dell’uomo e che spesso lo rende stupido. Detestava la volgarità e la stupidità. Era credente ma, com’era nel suo carattere, non amava sbandierare la sua fede. A suo modo era un anarchico.

Quello che ha realizzato nella vita lo ha fatto per profonda convinzione. I suoi strumenti, diffusi ed apprezzati in tutto il mondo, rispecchiano il suo ideale di perfezione e la sua individualità. La sua era una continua ricerca tesa al miglioramento della qualità dei suoi strumenti; per i piani armonici usava lo stesso abete rosso della val di Fiemme con il quale Antonio Stradivari costruiva i suoi violini, le chiavi se le faceva costruire da un artigiano Bavarese, le colle le importava da una ditta Svizzera, le corde provenivano da New York. Dietro sollecitazione di alcuni musicisti, costruì pure violini, viole, mandolini e liuti; ma la sua vera passione fu sempre la chitarra da concerto.

Non ha mai voluto essere legato a qualcosa di obbligatorio, soprattutto non sopportava l’idea di avere un “padrone”.

Amava, oltre naturalmente al suo lavoro, la musica. In tempi in cui la terza rete radiofonica era una cosa seria e trasmetteva quasi esclusivamente musica “alta”, la sua radio era costantemente sintonizzata sul “terzo“. Tra i suoi compositori preferiti, su tutti primeggiava Beethoven. Ricordo le dotte disquisizioni musicali con il suo amico Elia. Ho ancora in mente l’analisi da loro fatta sulla V sinfonia di Beethoven tra la direzione “spiccia” di Toscanini e quella “solenne” di Karajan, al punto che arrivarono a calcolarne la differenza in termini di minuti!

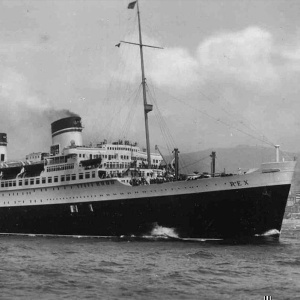

Amava pure la letteratura, passione che trasmise a me e a mio figlio. Ho sempre visto un libro sopra il suo comodino. I suoi autori preferiti erano Cronin, Du Maurier, Dumas padre e figlio, Dickens, ma soprattutto Victor Hugo. Amava pure i “gialli”, specialmente Wallace e Conan Doyle. Seguiva con entusiasmo le grandi imprese del secolo: la conquista dei Poli Nord e Sud, le trasvolate Atlantiche di Italo Balbo, i grandi campioni come Girardengo, Carnera, Dempsey, la conquista dell’Everest, ma l’impresa che lo entusiasmò di più fu la traversata dell’Atlantico a bordo dello “Spirit of Saint Louis” ad opera di Charles Lindbergh. Un altro avvenimento che lo appassionò moltissimo fu l’affaire Dreyfus, il giovane ufficiale ebreo accusato ingiustamente da una classe politica retriva, militarista, nazionalista ed antisemita, di altro tradimento. Uno scandalo che divise la Francia - e non solo - sul finire del XIX secolo.

Per lui la vicenda assunse i toni di una metafora del bene che – una volta tanto – trionfa sul male, in considerazione anche del suo carattere visceralmente antimilitarista.

Il calcio non lo ha mai amato.

Era dotato di un orecchio finissimo. Ogni volta che sentiva suonare le campane, cosa che accadeva parecchie volte al giorno, si adirava perché la campana maggiore era stonata, e lo è tuttora. Era capace di accordare un pianoforte ad orecchio, cosa ritenuta difficilissima. Aveva più “orecchio” della maggiore parte dei chitarristi che frequentavano il suo laboratorio. Non era infrequente che facesse notare, anche a concertisti affermati, il “calo” di qualche corda dello strumento. Il concertista estraeva il diapason e immancabilmente correggeva l’intonazione.

Era un uomo mite ma orgoglioso e fiero delle sue qualità. Al dottor Nasi, allora direttore generale della Fiat, che ebbe a lamentarsi del prezzo di un suo strumento, rispose: «Vede, la differenza tra di noi è che lei costruisce automobili, io opere d’arte».

Era un uomo che non aveva nessuna considerazione per i politici, i burocrati ed in genere per tutti quelli che maneggiano quelle che considerava scartoffie. Per lui rappresentavano una fauna umana che addirittura nemmeno entrava nel suo schema mentale. Ogni tanto mio padre, con aria sarcastica, mi chiedeva: «Levami una curiosità: oltre a dire stupidaggini dalla mattina alla sera e a “ramenare” carte, in quale altro modo perdete il vostro tempo?». Ricordo che un giorno nel suo laboratorio mio padre mi presentò un professore universitario. Come tutti, il professore mi chiese come mai non avessi continuato l’attività di mio padre. Quest’ultimo, scherzando – ma fino a un certo punto – intervenne: «Glielo dico io il perché: ho un figlio unico, stupido, ragioniere e per di più lavora a Marghera; cosa può pretendere da uno così?».

Leone detestava gli estremismi e le loro ideologie. Nel corso di un’adunata in piazza san Marco a Venezia, presenti Mussolini ed Hitler, ebbe a dire ad alta voce: «I xe tuti do mati!». Quando, nell’immediato dopoguerra, il primo maggio arrivavano, sfilando, i carri con le bandiere rosse, era solito esclamare: «Xe qua i esaltai!». Per la verità non amava eccessivamente nemmeno la democrazia perché la riteneva livellatrice e perché – a suo dire – concedeva il diritto di voto anche agli imbecilli. Essendo dotato di un carattere estremamente individuale, non amava quelle che lui chiamava le ”masse”: le adunate oceaniche, i cortei, lo “scendere in piazza”. Si ispirava al detto latino “senatores probi viri, senatus mala bestia”.

Tuttavia era un uomo profondamente democratico dalle idee ben radicate e scevre da compromessi ma rispettoso delle idee degli altri. Penso di non averlo mai sentito litigare. Rispettava tutti ma non amava parlare con tutti, soprattutto con le persone i cui interessi erano lontani dai suoi; in casi del genere letteralmente le ignorava. Se però una persona gli andava a genio, nel senso che condivideva le sue idee, meglio ancora se amava la musica, diventava una persona squisita.

Era un uomo parco, mangiava e beveva poco, non fumava, amava la natura e la bicicletta. Aveva il coraggio di andare a trovare un suo caro amico d’infanzia a Como, naturalmente in bicicletta.

Tornato dalla Francia si innamorò di Emilia, una bellissima e povera ragazza di Sant’Angelo. Sua madre era contraria perché non la riteneva all’altezza di suo figlio ma mio padre, quando prendeva una decisione, non c’era verso di fargli cambiare idea.

Erano gli anni in cui il regime fascista diede inizio alle grandi opere di bonifica di terreni paludosi, tra cui l’entroterra della Versilia a ridosso di Viareggio. Alla famiglia di Emilia fu assegnato un appezzamento di terra nel comune di Capezzano Piànore. Quando mio padre mi descriveva il trasloco in treno della famiglia, mi sembrava di rivivere le pagine di “Furore”, il grande romanzo di Steinbeck.

Qualche anno prima della partenza, mia nonna materna Giuseppina, con cinque figlie a carico, rimase vedova del marito Sante Basso, per cui, in fretta e furia convolò a seconde nozze con Domenico, e fu un matrimonio fortunato perché Domenico era una brava persona e soprattutto un gran lavoratore.

In Versilia, mia nonna dal secondo marito ebbe tre figli maschi.

Agli inizi degli anni trenta mia nonna morì e Domenico si risposò con una donna del posto, per cui – fatto curioso – quando d’estate andavo a trovare i nonni in Toscana essi non erano né mio nonno né mia nonna. Tuttavia mi trattavano come un nipote vero.

Mio padre andava immancabilmente ogni week end in bicicletta a trovare la fidanzata; partiva il venerdì sera e ritornava la domenica sera percorrendo la bellezza di trecento chilometri.

Nel 1937 si sposarono a Capezzano e vennero ad abitare nella casa avita a Liettoli. Mia nonna accettò di buon grado la nuora, dimenticando le passate contrarietà perché Teresa era una donna intelligente.

Ma le cose troppo belle talvolta finiscono in tragedia.

Il quindici di agosto del 1938, mia madre morì di tifo all’età di ventotto anni, lasciando un figlio di otto mesi ed un marito disperato. La malattia fu trasmessa pure a me, per cui fui ricoverato presso l’ospedale di Padova. Sembrava che anch’io dovessi subire la stessa sorte, ma fu mia nonna a salvarmi: mi prelevò dall’ospedale – il sistema sanitario di allora era anni luce lontano dall’attuale – e mi portò a casa, dove mi curò e mi seguì con la dedizione e la forza d’animo che solo una donna del suo carattere sapeva esprimere. Nel giro di qualche mese guarii e poi fui portato a balia da una donna del paese che, stracarica di figli, riusciva a sbarcare il lunario allattando anche i figli degli altri.

Per mio padre la situazione era tremenda. Una volta mi confessò che voleva farla finita.

Fortuna volle che a questo punto intervenisse suo cugino Gino. Gino viveva a Mira ed aveva alle spalle un passato avventuroso. Era un bell’uomo dotato di una straordinaria intelligenza e di un grande fascino, specialmente nei riguardi del gentil sesso; aveva girato il mondo in lungo e in largo e parlava correntemente tre lingue. A Mira frequentava parecchie ragazze e non gli fu difficile scovare la donna adatta a suo cugino.

Gino presentò a mio padre Maria e la scelta non poteva essere più felice.

Maria era una bella ragazza, alta, slanciata, dal fisico da indossatrice e povera. Evidentemente mio padre aveva una particolare predilezione per le povere ma belle.

Quando mio padre la conobbe, Maria assisteva il professor Tessari, un anziano e famoso pittore, già professore all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il Tessari abitava in una villa di Mira, tuttora esistente. Il professore era nonno del famoso regista Duccio. Conservo ancora una foto di Duccio in braccio a Maria.

In men che non si dica, Leone e Maria si sposarono ad un anno dalla morte di mia madre ed andammo ad abitare a Milano, dalle parti di Brera, in piena seconda guerra mondiale. Per l’occasione il professor Tessari, come dono di nozze, regalò a Maria due suoi dipinti con dedica, che custodisco gelosamente. Quando mancò mia madre, io avevo otto mesi, per cui non potei conoscerla e pertanto per me Maria era mia madre; e da madre si comportò.

Maria non era una persona istruita, però aveva delle qualità che tante madri vere non hanno: era buona, sensibile, disponibile, amorevole e generosa, tanto generosa da trovare più piacere nel dare che nel ricevere. Era pure un’eccellente cuoca, cosa che a me non dispiaceva per niente. Vorrei ricordare un episodio a dimostrazione della generosità e disponibilità di Maria. Mia moglie ogni mattina prendeva l’autobus per Padova, dove faceva l’insegnante. La fermata era a pochi metri da casa ma Romana si presentava alla fermata pochi secondi prima e talvolta anche dopo. Mia madre usciva di casa e se mia moglie non era ancora arrivata, pregava il conducente di aspettare qualche secondo. Suocere così non se ne trovano tutti i giorni!

Io avevo circa due anni e di quel periodo conservo ancora qualche vago ricordo, soprattutto l’allarme e la fuga precipitosa in qualsiasi ora nei rifugi.

Mio padre che, grazie alle sue capacità, non ha mai avuto problemi occupazionali, lavorava presso uno dei più noti mobilifici della città, continuando però a coltivare la passione per la liuteria.

La guerra però imperversava e rendeva la vita molto difficile, specie in una grande città come Milano; per cui mio padre decise di ritornare in Veneto. Un fortunato destino volle che la casa in cui abitavamo fu rasa al suolo da una bomba alleata, subito dopo la nostra partenza.

Tramite mia nonna che vestiva la signora Serravalle, la quale era amica della signora De Benedetti, entrambe di fede israelita, mio padre si trasferì a Noventa Padovana, dove la mia seconda madre Maria ottenne l’incarico di custode della magnifica villa Giovannelli, di proprietà della signora De Benedetti di Padova, dove abitava. Nella villa di Noventa era sfollata a causa della guerra. Per motivi di parentela, nella villa era pure sfollata la famiglia di un conte di Torino. Dalle contessine ricevetti le prime lezioni scolastiche, per cui, quando iniziai le elementari, ero già avvantaggiato.

La villa Giovannelli è situata molto vicina alla “Stanga”, che allora era la zona industriale di Padova e bersaglio di continui bombardamenti. Ricordo nitidamente le fughe notturne nei fossati dei campi di Noventa dopo l’allarme. Ricordo pure le incursioni del famoso caccia inglese “Pippo” e le riunioni degli inquilini della villa e dei vicini per ascoltare “Radio Londra”, preceduta dalle prime quattro note della quinta sinfonia di Beethoven. Essendo questa trasmissione rigorosamente vietata dal regime, essa aveva un’altissima audience anche tra i gerarchi fascisti, come si conviene al carattere degli italiani.

Le SS di Padova presero però di mira la villa, per cui decisero di requisirla e trasferirvi il proprio comando. Furono momenti di terrore per la De Benedetti, ed era facile immaginarlo. A questo punto intervennero i miei genitori i quali, nonostante la pericolosità dell’operazione, misero in salvo non solo la signora, che fu trasferita presso i miei nonni a Liettoli, ma anche quanto di prezioso era possibile asportare: dipinti, argenteria, arredi, soprammobili, vasi e suppellettili varie, di cui la villa era ricchissima.

Ricordo ancora la sua stanza e ricordo pure le cautele che furono usate per salvarne l’incolumità; basti pensare che per mesi non uscì dalla sua stanza e non osava nemmeno affacciarsi alla finestra per paura di venire scoperta.

Mia nonna ospitava anche la signora Amalia Pinton, leader partigiana di Premaore e nonna dell’attuale medico condotto di Bojon, perché ricercata dai repubblichini.

Terminata la guerra la De Benedetti, per riconoscenza, in mancanza di denaro, che scarseggiava, regalò ai miei molti oggetti antichi di valore: tappeti, lacche cinesi, vasi, sopramobili, e così via.

Questi episodi la dicono lunga circa il carattere coraggioso di mia nonna, pronta a dare aiuto a tutti quelli che fossero nel bisogno, nel caso in cui lo meritassero.

Noi continuammo a vivere a Noventa e mio padre lavorava come capo degli operai nel prestigioso mobilificio Garola di Padova. Fu a questo punto che decise di mollare tutto e di dedicarsi esclusivamente alla liuteria. I primi tempi non furono facili; eravamo in guerra e vendere strumenti musicali quando non c’era da mangiare non era impresa da poco. Ma in questo mio padre assomigliava a sua madre: nulla lo poteva far desistere dal perseguire il suo ideale.

Un po’ alla volta si fece conoscere ed apprezzare, soprattutto dai grandi esecutori di chitarra classica. Con l’amico Angelo Amato, forse il miglior concertista italiano del momento, si recava ogni anno presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove ebbe modo di conoscere i grandi della chitarra, come André Segovia, Alirio Diaz, Bruno Battisti D’Amario, Mario Gangi, Mario Quattrocchi ed altri artisti, come il violinista Claudio Abbado e il direttore d’orchestra Gianluigi Gelmetti.

Il suo laboratorio di Liettoli fu frequentato da centinaia di suonatori, più o meno famosi ed anche da semplici appassionati, attratti dalla sua arte ma anche dal suo fascino discreto e gentile. Aveva un’innata capacità di scoprire ed incoraggiare giovani talenti. Ad un giovane squattrinato ma capace, frequentatore di Conservatorio, che sognava di possedere un suo strumento che però era fuori dalla sua portata, arrivò al punto di regalarglielo. I suoi strumenti li vendeva più volentieri a persone che sapevano suonare. A Domenico Modugno vendette due chitarre, ma controvoglia perché, come suonatore, lo considerava un cialtrone.

Leone non divenne ricco, ma forse questa fu una sua coerente scelta.

E così trascorreva la vita della mia famiglia. D’estate si andava quasi sempre a passare le vacanze in Versilia. Mio padre divenne grande amico del cognato Giuliano, un’intellettuale che si dilettava di poesia e bazzicava l’ambiente del Premio Viareggio. Tramite il cognato ebbe l’occasione di conoscere Carlo Carrà, Arturo Tosi, Ardengo Soffici, Mino Maccari, Ottone Rosai, che gli regalò un libro autografo e soprattutto Arrigo Benedetti, il mitico direttore del Mondo, dell’Europeo e dell’Espresso.

Con il cognato condivideva l’amore per la montagna ed in particolare per le Alpi Apuane. Con quanta nostalgia mio padre – anche in tarda età – rievocava le gite da Levigliani al monte Pània!

Per me furono anni felici, passati con i nonni, gli zii ed i cugini che mi accoglievano amorevolmente. Passavo le giornate ora da uno ora da un altro, ma preferivo le Focette, magnifica località sul lido di Camaiore. La zia Pasqua, sorella di mia madre e moglie di Giuliano, viveva in una casa immersa nella pineta sul lungomare, proprio di fronte alla Bussola, il locale allora considerato il più famoso d’Italia. Mi addormentavo al suono della musica del locale.

Zia Pasqua era amica del capo dei camerieri della Bussola, una persona molto gentile originaria di Castelfranco, per cui, quando ne avevo voglia, entravo nel locale, il capo camerieri mi faceva accomodare vicino al pianoforte e mi serviva pure l’aranciata, e tutto gratis! Feci anche la conoscenza di Renato Carosone e dei membri del suo complesso, allora famosissimo. Conservo ancora una loro foto autografa. Posso dire di avere passato un periodo felice e spensierato. Considerando che gli anni cinquanta furono particolarmente difficili, io non potevo certo lamentarmi!

Molti anni dopo feci da testimone di matrimonio della figlia di un mio zio, nella chiesa di Capezzano, proprio dove si sposarono i miei genitori. Fu un momento di grande commozione; piangevano tutti, soprattutto le zie.

Un po’ alla volta Leone si fece conoscere ed apprezzare in tutto il mondo. Concertisti vennero appositamente da New York, dall’India, da Tel Aviv per acquistare i suoi strumenti.

Visse tutto il secolo “breve”: le due guerre mondiali, la nascita e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, il fascismo, il nazismo, l’uomo sulla luna, la fine del ventesimo secolo, la bomba atomica.

Venerdì due gennaio del 2004 alle ore 15, alla rispettabile età di 97 anni, mio padre concluse la sua vita terrena, lasciando un buon ricordo e soprattutto i suoi strumenti, sparsi in tutto il mondo. La cerimonia funebre fu accompagnata dal suono della chitarra e si concluse con una bella commemorazione di suo nipote Marco.

Penso che la sua sia stata una vita che valeva la pena di essere vissuta.

Gariwo ringrazia Gianni Sanavia per il prezioso materiale fornito alla redazione

Segnalato dal figlio Gianni

.jpg)

,_Marianne.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpeg)