Noi adulti siamo spinti a scrivere/riflettere sulle generazioni giovani dalla paura di perdere il controllo, dalla curiosità, dalla preoccupazione per il futuro, dall’amore per i figli e per i figli dei figli… Scriviamo di una “terra incognita” che è sempre nuova e sempre da esplorare, di cui non abbiamo tuttavia le mappe. Le due generazioni dell’oggi, quella dei nonni/padri e quella dei nipoti/figli – “l’oggi” si può collocare a piacimento: nel ’68, nel 2000, nel 2023… - si trovano sempre su due rive diverse, senza traghetti dall’una all’altra.

Le giovani generazioni “vivono”, cioè: “si comportano”, parlano tra loro, usano i social, scrivono i testi di canzoni rap, suonano, cantano… Non scrivono/riflettono sui giovani. Ancor meno scrivono sugli adulti.

Noi adulti tentiamo di parlare ai giovani, perché stiamo al potere, al controllo dei gangli della società civile e della politica e perché siamo preoccupati o, peggio, spaventati. Il mondo che abitiamo non sembra più ruotare nel verso giusto. L’elenco dei malfunzionamenti è lungo come quello delle rogazioni: “A peste, fame et bello libera nos Domine!… guerre, epidemie, terremoti, migrazioni, naufragi, inflazione, calo demografico...

D’improvviso le luci di Gerusalemme, che Mosé vide dal Monte Nebo, si sono spente. Il futuro è solo un chiarore lontano: tramonto o alba? Più luminoso appare a noi adulti il tempo che abbiamo alle spalle, quello dal 1945 all’11 settembre 2001… Però, appunto, dobbiamo voltarci indietro per vedere la luce. Così, ci sentiamo stretti nelle tenaglie della paura e ci siamo ripiegati sull’individuo, sulla comunità, sulla nazione. E abbiamo incominciato a guardare in modo ostile l’altro individuo, l’altra comunità, l’altra nazione. Questo è accaduto, in quello che Putin chiama sprezzantemente “Occidente collettivo”, quello che parte dal Giappone, fa il giro del Pacifico, arriva in California, passa nell’Atlantico, attraversa l’Europa fino alla frontiera russa. La politica ha rispecchiato questo nuovo mood.

Se è questo il mondo in cui viviamo, molti di noi adulti continuano ad essere convinti che un mondo migliore sia possibile. Lo sanno, non perché siano ottimisti, ma perché ne hanno vissuto uno migliore di quello presente. Pur avendo perduto l’illusione dei “domani che cantano”, pur non frequentando più “le osterie dell’avvenire”, non hanno perduto la speranza.

No, non l’abbiamo perduta! Ma, certo, resta più debole o tende indebolirsi, se non riusciamo a trasmetterla alle generazioni più giovani. La speranza ha bisogno di nuovo sangue normanno, quello delle nuove generazioni, appunto.

Come facciamo a portarle “dalla nostra parte”? Dalla parte di chi pensa che il mondo, così com’è, deve essere di continuo umanizzato, di chi pensa che l’uomo è un’ellissi, in cui c’è “il fuoco” dell’umanità e “il fuoco” dell’animalità e che occorra di continuo far prevalere il fuoco umano dell’uomo, pena la trasformazione della terra in un’ “aiuola feroce” (copyright di Giacomo Leopardi), pena il lento suicidio della specie?

Non è impresa facile. Perché le generazioni più giovani non vedono il mondo che vediamo noi. Alle loro spalle non sta nessuna Terra promessa e non ne vedono nessuna davanti, se non quella che la speranza biologica vagamente fa intravedere. Che “il loro” mondo non sia il nostro non lo rende più vero. Quello vero è, ahinoi, il nostro. Destinato a diventare, in breve, il loro.

Ci sono almeno due modi per collegare le due rive delle generazioni.

Il primo è quello della pedagogia della conoscenza. Ha dalla sua parte un punto vitale di forza e di appoggio: il naturale desiderio di sapere degli esseri umani, la curiosità di chi si affaccia per la prima volta sul mondo e lo guarda con interesse crescente. Ai ragazzi occorre far vedere il mondo presente come storia. Ci sono molti modi per farlo. Dal racconto delle storie familiari alla didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella “traduzione” italiana delle otto competenze-chiave europee nelle quattro aree delle competenze-chiave, quella della Storia è una. Eppure i Programmi realmente praticati sono straordinariamente amputati della parte contemporanea, perché un consolidato pregiudizio impedisce di pensare il presente come storia. Si teme che l’ideologia e la politica prendano il sopravvento. Tuttavia è proprio l’ignoranza della storia che consente, in questo marzo 2023, che nel corteo antifascista di Firenze si inneggi all’antifascismo di Tito, il quale ha gettato nelle foibe qualche migliaio di italiani, accusati a ragione e a torto di essere fascisti. D’altronde, nonostante le retorica resistenziale, il Paese ha incominciato tardi e con fatica a fare i conti con il Fascismo, forse perché il Paese - popolo e classi dirigenti politiche, economiche ed amministrative – vi è stato coinvolto fino alle radici. Il mondo storico dei nostri ragazzi è ancora quello degli anni ’50. Nessuno ha fatto vedere oltre. Poi c’è il presente, qui e ora, piatto come una lastra di marmo. Una tale sfasatura della coscienza storica, cui sfuggono quasi per intero il dopoguerra mondiale e quello italiano, non é in grado di comprendere le poste in gioco del presente. Così, quando i ragazzi scendono in piazza, lo fanno con le bandiere degli anni ’50.

Da questo punto di vista la didattica dei Giardini dei Giusti offre una lente di ingrandimento sul presente come storia…

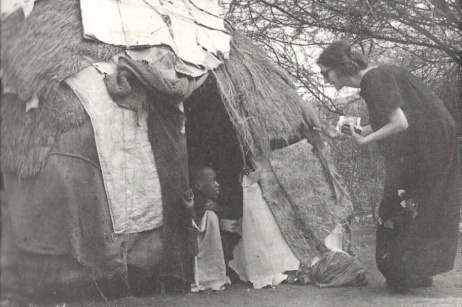

Il secondo traghetto che può fare la spola tra le due rive generazionali è quello della testimonianza personale. Se un ragazzo ha sotto gli occhi un adulto che si assume la responsabilità del mondo e del suo cambiamento, allora egli apprende la responsabilità dello stare nel mondo. L’educazione raramente accade attraverso le parole, le nobili esortazioni al bene, i rimbrotti per il male compiuto. Essa avviene per staffetta: chi sta dietro arriva correndo e consegna il testimone a chi sta davanti.

Attraverso la politica della conoscenza e l’esercizio visibile delle responsabilità personali si costruisce il legame tra le generazioni. E questo è già un cambiamento del mondo. La cosiddetta “scuola realista” delle relazioni internazionali, fortemente radicata negli eventi del dopoguerra e nella cultura della guerra fredda, ha male-educato intere generazioni a pensare che il futuro del mondo e la pace nel mondo sono/devono essere decisi da un pugno di potenti, non dai popoli, non dai singoli. Un’altra scuola politologica è possibile. Quella della responsabilità individuale. Molte responsabilità unite possono migliorare il mondo.

.jpg)